El Cuidado del Recien Nacido

Newsletter

Mantente informado sobre los últimos

avances, descubrimientos y noticias en

Salud de la Fundación Santa Fe.

Es importante destacar que la mayoría, alrededor del 90%, de los recién nacidos atraviesan la transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin mayores dificultades, logrando iniciar la respiración de forma natural y regular sin necesitar asistencia significativa. No obstante, aproximadamente un 10 % de los recién nacidos requiere apoyo, y cerca del 1 % precisa de reanimación avanzada para garantizar su supervivencia.

Definimos a un recién nacido como saludable cuando presenta las siguientes características: Nacimiento a término, un peso superior a 2.500 gramos, una respiración sin dificultades, con una frecuencia respiratoria que oscila entre 30 y 60 respiraciones por minuto, un tono muscular adecuado, una coloración uniformemente rosada, alerta y receptivo a estímulos, exhibiendo reflejos primitivos, además de mantener una frecuencia cardíaca dentro del rango de 120 a 160 latidos por minuto, y la ausencia de cualquier signo de alarma.

Síntomas

Lactancia y alimentación:

Lactancia materna:

La alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se considera el estándar normativo para la alimentación infantil.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF fomentan el inicio temprano de la lactancia materna dentro de la primera hora después del nacimiento; lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida; y la introducción de alimentos complementarios (sólidos) nutricionalmente adecuados y seguros a los 6 meses junto con la lactancia materna continua hasta los 2 años o más.

La lactancia materna ha demostrado tener numerosos beneficios para la salud tanto de los bebés como de las madres. Estos beneficios incluyen una reducción en el riesgo de enfermedades agudas y crónicas en los niños, como otitis media, enfermedades respiratorias, síndrome de muerte súbita del lactante, enfermedad inflamatoria intestinal, leucemia infantil, diabetes mellitus, obesidad y dermatitis atópica. Además, las madres que amamantan tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, cáncer de mama, ovario y endometrio, e hipertensión.

Dentro de los nutrientes claves de la leche materna encontramos proteínas, grasas, minerales, carbohidratos, vitaminas y minerales. De hecho, cuenta también con factores bioactivos los cuáles a pesar de no ser nutrientes, tienen efectos beneficiosos en la salud del bebé. Estos factores incluyen anticuerpos, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, entre otros. Estos factores ayudan a proteger el bebé contra infecciones y enfermedades, promueven el desarrollo del sistema inmunológico y digestivo.

Fórmulas infantiles:

Existen situaciones en las que una madre puede no poder amamantar o necesitar complementar con fórmula, como por razones de salud, sociales o culturales o porque el bebé tenga una necesidad médica de una fórmula especializada. En cualquier situación, se debe alentar y apoyar a la madre en el plan de alimentación para su bebé.

Las contraindicaciones médicas para la lactancia materna son raras; sin embargo, existen. La galactosemia clásica en el bebé es una contraindicación absoluta para la lactancia materna. Además, no se recomienda a las madres amamantar ni alimentar con leche extraída a sus bebés si tienen infección por VIH, virus linfotrópico de células T humano tipo I o tipo II, brucelosis no tratada o sospecha o confirmación de enfermedad por virus del Ébola. También se considera que sustancias como los opioides ilícitos, la cocaína y la fenciclidina son contraindicaciones para la lactancia materna debido a su posible efecto en el desarrollo neuroconductual a largo plazo del bebé.

La fórmula estándar más comúnmente usada en bebés nacidos a término es a base de proteína de leche de vaca, también conocida como fórmula de inicio o fórmula etapa 1. Está fórmula está diseñada para ser similar en composición a la leche materna y se ha demostrado que aporta el crecimiento y desarrollo normal del bebé sano nacido a término. Todas las marcas de fórmulas infantiles estándar a base de leche de vaca contienen hierro fortificado y también contienen ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga DHA y ARA añadidos. La dilución estándar para estás fórmulas es de 20 calorías por onza.

Es importante tener en cuenta que, aunque todas las fórmulas infantiles estándar a base de leche de vaca son similares en composición, cada fabricante tiene una fórmula única para sus productos. Por lo tanto, se debe individualizar la recomendación de una fórmula infantil.

Deposiciones:

La primera deposición del recién nacido no tiene mal olor, esto se debe a que el material de color negro- verdoso de aspecto alquitranado y pegajoso, llamado meconio que eliminan, es estéril. Una vez los intestinos no hayan sido colonizados por bacterias, no hay nada que haga que la deposición huela mal. Sin embargo, no se debe alardear de que la deposición del recién nacido no huele mal puesto que, la colonización bacteriana inicia con la primera alimentación.

La frecuencia, color y aspecto de las deposiciones que realizan los recién nacidos varían y pueden ser diferentes de unos días a otros. Además, también pueden variar según si reciben lactancia materna o se complementen con fórmula. Los bebes alimentados con leche materna, durante el primer día de vida eliminan meconio. El meconio ocupa el intestino del niño durante el embarazo y, en condiciones normales, no se expulsa hasta después del nacimiento.

El cambio de las características y de la frecuencia del meconio a las deposiciones de los siguientes días del bebé alimentado al pecho suele ocurrir entre el tercer y quinto día de vida y depende del número de tomas de leche. Las deposiciones para estos días son verdes, primero más oscuro y poco a poco más claro, con aspecto de puré. Luego del aumento progresivo en la producción de leche materna la cual se da habitualmente entre el cuarto y el séptimo día, el bebé suele hacer un mínimo de 2-3 deposiciones al día, aunque con mucha frecuencia puede hacer deposición cada vez que coma. Las deposiciones de bebés alimentados del seno son amarillas, líquidas, explosivas, con grumos, o marrones o verdes. El color es variable. Así, durante las primeras 4 a 6 semanas de vida es habitual que el bebé haga muchas deposiciones blandas.

Sin embargo, a partir de la segunda o tercera semana de vida, repentinamente, muchos bebés alimentados con lactancia materna exclusiva pueden presentar lo que se conoce como deposiciones escasas del bebé amamantado que implica dejar de hacer deposiciones todos los días y hacen deposición cada 3-4 días. Aunque no se conoce la causa exacta, una de las explicaciones es que la leche materna se adapta perfectamente a las necesidades del bebé y deja poco residuo. Sin embargo, es motivo de consulta frecuente de los padres al pediatra y está condición debe ser evaluada. En condiciones ideales de alimentación al pecho de la madre un recién nacido luego de los 7 días de vida debe realizar entre 1 a 3 deposiciones al día.

Los recién nacidos alimentados con fórmula durante el primer día de vida eliminan el meconio y en los días siguientes hacen deposiciones verdosas de transición como los niños alimentados al seno. Las deposiciones posteriormente suelen ser marrones, verdes o amarillas, menos frecuentes y más duras que las de los bebés alimentados al pecho, como una pasta.

En los casos en que la primera deposición tarde más de 24 horas, los médicos descartaran problemas tales como obstrucciones intestinales, un ano imperforado o materia fecal que no se ha podido evacuar, lo cual se conoce como un tapón de meconio, entre otros. También se pueden presentar situaciones en las que un bebé se alimente con fórmula o con leche materna, tiene más de 2 a 3 semanas de vida y no realice deposición cada día. Si el niño se encuentra bien, gana peso correctamente y las deposiciones que hace son blandas y normales, no debe ser motivo de preocupación para los padres. No es conveniente estimular el ano con el dedo, con el termómetro o con otros objetos para intentar que haga deposición cada día. Tampoco conviene ofrecer jugos, laxantes ni infusiones.

¿Cuándo se debe consultar con el pediatra?

Si el bebé no expulsa el meconio durante las primeras 24 horas de vida.

Si durante las primeras 2 semanas de vida un bebé, alimentado con lactancia materna exclusiva, no hace deposición diariamente.

Si las deposiciones son duras y secas y al bebé le cuesta expulsarlas.

Si las deposiciones son muy infrecuentes.

Si las deposiciones son de color blanco-grisáceo y la piel del niño está amarillenta (ictericia) puede ser un signo de enfermedad grave del hígado.

Si las deposiciones son de color rojo, aunque la sangre en las evacuaciones de un bebé puede simplemente ser el resultado de haber tragado sangre durante el parto o por sangrado de los pezones de la mamá, siempre es bueno que el médico revise al recién nacido.

Ofrecer al recién nacido alimentación con leche materna, tomarlo en brazos, jugar con él y realizarle masajes en el abdomen son el mejor método para asegurar que el bebé no esté estreñido.

La siguiente tabla puede servir para valorar el ritmo intestinal normal de un recién nacido

Edad | Frecuencia por día | características |

1 día | 1 | Negra, como puré pegajoso |

2-3 días | 2-3 | Verde primero oscuro y poco a poco más claro como puré |

4-5 días | 4-5 | Verde- marrón- amarilla |

6-30 días | 1 por toma | Amarillas, liquidas, con grumos, o marrones o verdes, de olor ácido. |

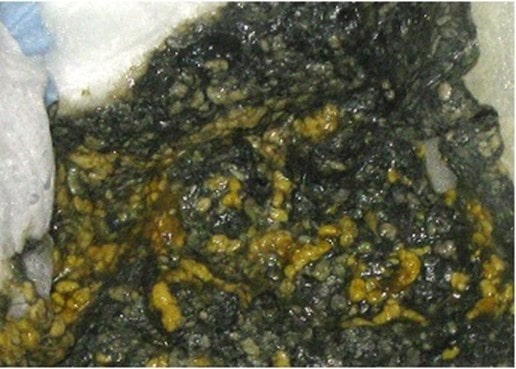

A continuación, mediante imágenes se describen las características normales y algunas patológicas de las deposiciones de los recién nacidos:

Meconio

| Alimentación con leche materna

|

Alimentación con leche materna y fórmula

| Deposición con sangre

|

Deposición con moco

| Constipación

|

Deposición con la ingesta de hierro

| Deposición blanca

|

Orina en el recién nacido:

Los recién nacidos tienden a orinar con mucha frecuencia, cada una a tres horas, o con poca frecuencia, de cuatro a seis veces al día en los casos de enfermedad por pobre ingesta o cuando presentan fiebre. Aunque cuando hace mucho calor, la cantidad de orina que hace habitualmente podría disminuir a la mitad y ser normal de todos modos.

En un niño sano, la orina es de color amarillo claro. Cuando se torna oscura, se correlaciona con una mayor concentración de esta y puede ser secundario a baja ingesta de líquido ya sea de leche materna o fórmula lo cual requiere seguimiento por el pediatra. La micción nunca debe ser dolorosa, si esto ocurre es causa de consulta inmediata al pediatra para descartar entre otras, infecciones del tracto urinario.

Durante la primera semana de vida es posible identificar un color rosa o naranja en el pañal que puede confundirse con sangre, suele ser un signo de orina altamente concentrada y a menudo contiene sustancias químicas llamadas uratos, que pueden teñir el pañal. Si el recién nacido moja al menos 4 pañales al día es probable que no haya que preocuparse, de persistir es motivo de consulta al pediatra.

Las niñas en el pañal pueden tener una pequeña cantidad de sangre, esto ocurre con frecuencia en la primera semana de vida luego del nacimiento y es debido a la suspensión del influjo hormonal de la madre sobre el útero de la recién nacida. Después de este tiempo la presencia de sangre en la orina o una mancha sanguinolenta en el pañal no es normal y debe ser valorada por el especialista.

Ictericia Neonatal y Sol terapia:

La ictericia es el color amarillo que se observa en la piel de muchos recién nacidos, es causada por la acumulación de bilirrubina en la sangre del bebé. Sucede porque el hígado es inmaduro y no elimina de manera eficaz la bilirrubina. La ictericia es muy común y generalmente desaparece por sí sola, pero en algunas ocasiones los bebes requieren medidas adicionales como la fototerapia para su manejo. La ictericia puede ocurrir durante la primera semana de vida hasta en el 60% de los recién nacidos a término y en los prematuros hasta en el 80% de los casos.

La bilirrubina es una sustancia amarilla que el cuerpo produce cuando los glóbulos rojos viejos se destruyen. Durante el embarazo el hígado de la madre cumple la función de eliminación de la bilirrubina, pero luego del nacimiento esa labor la asume el bebé, teniendo claro que se trata de un hígado en proceso de desarrollo y que de manera progresiva va mejorando la eliminación de bilirrubinas a través de las deposiciones del bebé.

Por lo general la ictericia no es grave y tiende a desaparecer en unas semanas, pero es importante el seguimiento de todos los recién nacidos luego del nacimiento estando al lado de su madre ya que en los casos severos puede provocar daño cerebral.

Existen diferentes tipos de ictericia en los recién nacidos:

Ictericia Fisiológica: Es el tipo más común de ictericia neonatal. Se desarrolla hacia el segundo o tercer día de vida, no suele ser grave y desaparece por si sola en dos semanas

Ictericia por lactancia: Se presenta en los recién nacidos que son alimentados con leche materna exclusiva, ocurre con frecuencia durante la primera semana de vida. Puede explicarse por dificultades para amamantar o porque aún no ha bajado la cantidad suficiente de leche. Esta se correlaciona con recién nacidos que tienen pobre ganancia de peso y en algunas ocasiones con bebes que cursan con deshidratación hipernatremia, hipoglicemia, entre otras. Este tipo de ictericia puede tardar más en desaparecer.

Ictericia por leche materna: Se cree que está relacionada con la presencia de una hormona producto de la degradación de la progesterona la cual se ha encontrado en el 10% de las madres que amamantan, induciendo ictericia al impedir la conjugación de la bilirrubina y generar su acúmulo. Puede aparecer después de la primera semana de vida y puede tardar hasta un mes en desaparecer.

Otras causas: Puede ocurrir ictericia grave en los casos de incompatibilidad de grupo sanguíneo (ABO), incompatibilidad de RH, sepsis neonatal, cefalohematomas, policitemia, hipoglicemia, hipoxia, atresia de la vía biliar, entre otras.

El principal signo de ictericia es el color amarillo de la piel del bebé, este se puede observar mejor con luz natural frente a una ventana. Por lo general aparece primero en la cara y a medida que aumenta el nivel de bilirrubina el color amarillo se traslada al pecho, abdomen, palmas de la manos y plantas de los pies. En algunos bebes puede ser difícil la detección del color amarillo como en los recién nacidos de piel oscura o en los que están muy rubicundos, por esto es importante la valoración completa del recién nacido y esto incluye los ojos y debajo de la lengua.

La primera valoración debe ser realizada por un neonatólogo, pediatra o en su defecto un médico entrenado en la atención del recién nacido. Esta valoración se realiza cuando el bebé aún está en el hospital al lado de la madre, teniendo claro que el nivel más alto de bilirrubinas se logra en los siguientes tres a cinco días, por esto la importancia del seguimiento ambulatorio con el especialista.

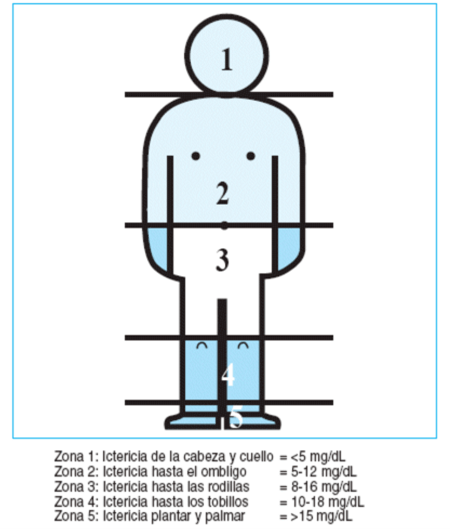

Para la estimación del nivel de bilirrubinas se puede utilizar la clínica mediante La Escala de Kramer, en el que se describe el avance cefalocaudal de la ictericia que empieza en la cara, sigue en el tronco, extremidades y finalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies y se correlaciona con un valor determinado de bilirrubina sérica. Esta valoración es muy subjetiva porque depende de la experiencia del evaluador para considerar la necesidad o no de toma de una muestra sérica de bilirrubinas.

Figura 1. Escala de Kramer modificada

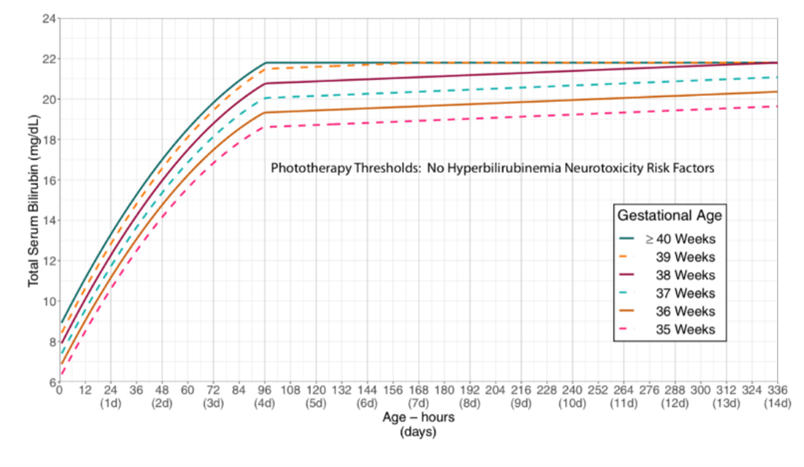

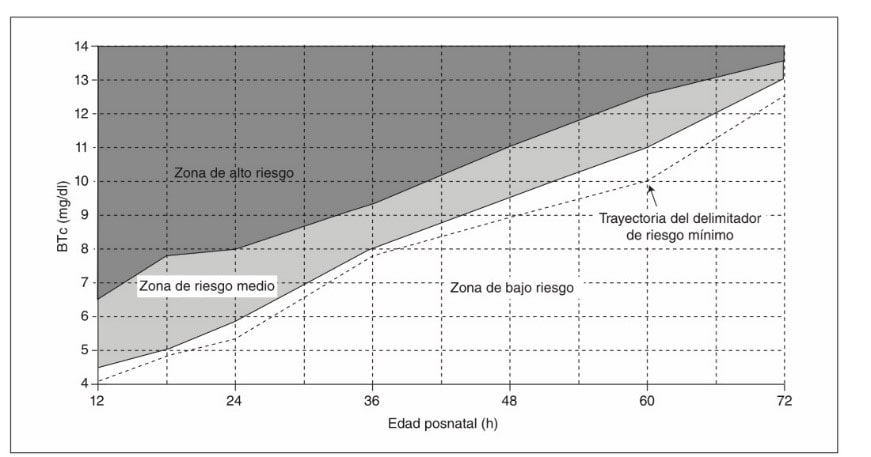

También se puede utilizar una sonda (Bilirrubinómetro) que se coloca en la frente del recién nacido y en el apéndice xifoides con lo cual se mide la bilirrubina transcutánea (TcB). En caso de que el nivel se considere alto, se deberá confirmar con una muestra de sangre para establecer la bilirrubina sérica total (TSB), sin embargo, en la situación de que el recién nacido requiera algún tipo de intervención, con el reporte de la medida transcutánea se pueden tomar las conductas necesarias sin tener el reporte de la TSB. La Academia Americana de Pediatría sugiere la utilización del normograma de Buthani para determinar si un bebé requiere algún tipo de Intervención, esta correlaciona el valor de la bilirrubina sérica total con la edad en horas del bebé (Figura 2) y también correlaciona los valores obtenidos con la TcB y el número de horas del recién nacido (Figura 3).

Figura 2. Normograma de TSB : Umbrales de fototerapia por edad gestacional y edad en horas para lactantes sin factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia reconocidos distintos de la edad gestaciónal . Utilice concentraciones de bilirrubina sérica total.

Figura 3. Nomograma de BTc para la evaluación del riesgo de hiperbilirrubinemia significativa posterior en neonatos sanos a término y pretérminos tardíos. La zona de alto riesgo está definida por la trayectoria de los valores de BTc con una LR positiva > 10 y la zona de bajo riesgo por la trayectoria de los valores de BTc con una LR negativa < 0,1. También se muestra la trayectoria del delimitador de mínimo riesgo (LR negativa = 0) (línea discontinua). El nomograma fue desarrollado con 10.382 mediciones de BTc de 2.039 neonatos de edad gestacional ≥ 35 semanas y peso al nacimiento ≥ 2.000 g. BTc: mediciones transcutáneas de la bilirrubina.

Diagnóstico / Detección

La detección temprana de signos de alarma en un recién nacido es fundamental para garantizar su salud y bienestar. Los padres y cuidadores deben estar informados sobre los siguientes signos de alarma y se les debe alentar a buscar atención médica inmediata si observan alguno de ellos:

Dificultad respiratoria: Si el bebé muestra signos de dificultad respiratoria, como una frecuencia respiratoria elevada (más de 60 respiraciones por minuto), jadeo, retracción de las costillas o un mayor esfuerzo al respirar, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Es importante señalar que en algunos prematuros es posible observar una leve retracción en la parte inferior del pecho incluso en ausencia de dificultades respiratorias.

El patrón normal de respiración en el recién nacido se caracteriza por breves episodios de cese de la respiración conocidos como respiración periódica. No obstante, si el bebé experimenta apnea (cese de la respiración) acompañada de cianosis (coloración azul en los labios o la cara), esto requiere una intervención prioritaria por parte de un pediatra.

La dificultad respiratoria es una de las situaciones más comunes en la atención pediátrica de emergencia. Esto se debe, en parte, a la estrechez anatómica de las vías respiratorias en los recién nacidos durante su primer año de vida, lo que puede aumentar el riesgo de problemas respiratorios.

Ictericia: La ictericia, que se manifiesta como una coloración amarilla en la piel del recién nacido, puede tener un origen fisiológico en aproximadamente el 50% de los casos. En estos casos, suele aparecer alrededor del segundo o tercer día de vida, alcanza su punto máximo entre el cuarto y quinto día, y tiende a desaparecer en las primeras dos semanas. Sin embargo, es importante destacar que existen otras causas de ictericia en los recién nacidos que requieren atención prioritaria. Estas incluyen la ictericia acentuada debido a la deshidratación relacionada con una baja ingesta de lactancia materna, que afecta al 5-10% de los casos, así como la ictericia secundaria a la lactancia materna o causada por incompatibilidad de grupo sanguíneo (ABO o RH), que puede comenzar en las primeras 24 horas de vida.

Fiebre: Si el recién nacido presenta una temperatura igual o superior a 38 grados Celsius, es imperativo buscar atención médica de manera urgente en el servicio de urgencias. Es fundamental tener en cuenta que, aunque un gran porcentaje de las fiebres en los recién nacidos son causadas por infecciones virales, debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y la ausencia de un esquema de vacunación completo, esto coloca al bebé en un alto riesgo de contraer infecciones potencialmente mortales, como la sepsis y la meningitis. La fiebre en un recién nacido es una señal de alarma importante, ya que su capacidad para combatir infecciones es limitada en comparación con los niños mayores y adultos.

Irritabilidad, letargia o incapacidad para alimentarse: En un bebé a término, la letargia y la dificultad para succionar, especialmente en un bebé que previamente se alimentaba adecuadamente, son indicadores sumamente significativos y sensibles de posibles problemas de salud neonatal. La mayoría de las madres podrán reconocer estos signos y, en la mayoría de los casos, sus preocupaciones son justificadas. Además, es fundamental destacar la importancia de que el recién nacido sea alimentado cada tres horas para prevenir la hipoglucemia, un trastorno que puede tener graves consecuencias en la salud del bebé.

La hipoglucemia es un riesgo significativo en los recién nacidos y puede ser causada por varios factores, incluyendo la falta de ingesta regular de alimentos. Por esta razón, mantener un horario de alimentación regular es esencial, ya que proporciona al bebé un suministro constante de glucosa, lo que ayuda a prevenir la hipoglucemia. Es importante que los cuidadores estén conscientes de los factores de riesgo para la hipoglucemia, como la prematuridad, la diabetes materna, el bajo peso al nacer y la asfixia al nacer, entre otros. El seguimiento cercano de la alimentación y el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre son prácticas esenciales para mantener la salud y el bienestar del recién nacido. Además, si la letargia y la dificultad para succionar persisten, es importante considerar el manejo en una unidad de cuidados neonatales para garantizar una atención adecuada.

Vómito: La ingestión de líquido amniótico teñido de meconio puede provocar vómitos en los recién nacidos durante su primer día de vida. En caso de que esta situación persista, se lleva a cabo un lavado gástrico con solución salina. Por otro lado, la regurgitación o los vómitos poco después de la alimentación suelen ser el resultado de una técnica de alimentación deficiente o de la ingestión de aire. Si se observan vómitos persistentes, proyectiles o con tonalidad biliar, en conjunto con la falta de expulsión de meconio durante las primeras 24 horas y/o la presencia de distensión abdominal, es necesario investigar la posibilidad de una obstrucción intestinal. En estos casos, se debe trasladar a los recién nacidos al hospital antes de que se deshidraten o experimenten empeoramiento debido a desequilibrios electrolíticos.

Un indicador clave de deshidratación en los recién nacidos es la presencia de diuresis. Un signo evidente de deshidratación es la ausencia de diuresis en un período de 8 horas o la aparición de orina de color amarillo oscuro o naranja.

Además, es importante mencionar que el vómito puede ser un síntoma de aumento de la presión intracraneal, posiblemente causado por hemorragia intraventricular (IVH), asfixia al nacer, meningitis, enfermedades sistémicas, insuficiencia cardíaca o trastornos metabólicos (como la hiperplasia suprarrenal congénita o la galactosemia). La estenosis pilórica hipertrófica generalmente se manifiesta después de las primeras dos semanas de vida. En los casos de hernia hiatal o reflujo esofágico, el vómito suele ocurrir inmediatamente después de que el bebé es colocado en posición horizontal en su cuna.

Tratamiento

Con relación al tratamiento, se sabe que la gran mayoría de los recién nacidos que presentan niveles bajos de bilirrubinas no requieren manejo alguno, la ictericia desaparece por si sola a medida que progresa la maduración hepática del bebé. Este proceso se puede favorecer alimentando con frecuencia al recién nacido (de 10 a 12 veces al día) para estimular la defecación y así eliminar el exceso de bilirrubina.

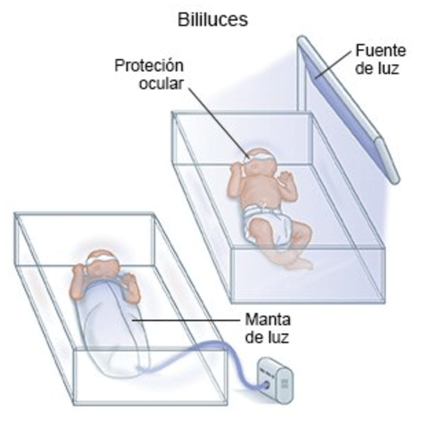

Si por el contrario el nivel de bilirrubina es alto para su edad cronológica o continua en aumento la indicación es el tratamiento con fototerapia (Figura 4), en algunas situaciones, según los niveles y factores de riesgo algunos bebes se pueden manejar con fototerapia en casa. Solo en casos menos frecuentes puede estar indicada la realización de una exanguinotransfusión.

Figura 4. Fototerapia con fuente de luz y con manta de luz

Las consecuencias de un valor elevado de bilirrubinas incluyen: sordera, parálisis cerebral y kernicterus, por esto la importancia de identificar los factores de riesgo, la adecuada valoración de los recién nacidos en el hospital y el seguimiento ambulatorio.

El manejo de la ictericia exponiendo a los recién nacidos a la luz del sol es muy controvertido, algunos autores recomiendan exponer a los bebes a la luz del sol o luz del día a través de la ventana, sin ropa (Con gorro, pañal y medias) durante 15- 20 minutos, dos veces al día.

En los países de ingresos bajos y medios, la encefalopatía bilirrubínica aguda y otras complicaciones graves debidas a niveles elevados de bilirrubina en recién nacidos son más comunes. Esto se debe a diversas razones, como una mayor incidencia de trastornos sanguíneos que aumentan la degradación de glóbulos rojos, un mayor riesgo de infecciones, un acceso limitado a atención médica antes y después del parto, y la falta de recursos para tratar la ictericia en recién nacidos. Además, los hospitales a menudo enfrentan problemas como la falta de equipos de fototerapia en funcionamiento y la disponibilidad irregular de electricidad para alimentar estos equipos.

Una solución potencial es utilizar la luz solar para tratar la hiperbilirrubinemia, ya que contiene las longitudes de onda de luz necesarias para reducir los niveles de bilirrubina en la sangre, similares a las que se utilizan en las máquinas de fototerapia. Sin embargo, la luz solar también contiene luz ultravioleta e infrarroja, que pueden ser perjudiciales para la piel de los recién nacidos. Por lo tanto, la exposición prolongada a la luz solar puede causar quemaduras solares, daño cutáneo e incluso problemas de temperatura corporal.

En dos estudios que involucraron a un total de 621 recién nacidos con hiperbilirrubinemia confirmada, se comparó el impacto de la exposición a la luz solar filtrada con otras formas de fototerapia. Tanto la fototerapia con luz solar filtrada (FLSF) como la fototerapia eléctrica convencional o intensiva resultaron en una duración similar de días de tratamiento efectivo. Este término se define generalmente como un aumento mínimo en los niveles totales de bilirrubina en suero en neonatos menores de 72 horas de edad y una reducción de los niveles totales de bilirrubina en suero en neonatos mayores de 72 horas en cualquier día en que recibieron al menos cuatro o cinco horas de tratamiento con luz solar.

La ictericia en los recién nacidos no se puede prevenir ya que se puede presentar como un proceso normal de los bebes, lo que sí se puede evitar es el riesgo de desarrollar ictericia grave. Esto se puede lograr alimentándolos con frecuencia y así se estimula la presencia de deposiciones regulares, lo que ayuda a la eliminación de la bilirrubina.

Los bebes deben ser amamantados entre 8 a 12 veces al día durante la primera semana de vida, en los casos en que son alimentados con fórmula, deben recibir entre 30 a 60 cc cada 3 horas, asegurando que reciba al menos 8 tomas en 24 horas. De manera alternativa los recién nacidos deben tener asegurada la valoración durante su estancia hospitalaria y posteriormente durante la primera semana de vida luego del egreso del hospital. Una medida adicional que puede ser considerada como terapéutica para tratar la ictericia es la exposición a la luz del sol 2 veces al día, para obtener todos los beneficios que ofrece la luz solar dentro de las cuales se pueden citar: provee la energía necesaria para la síntesis endógena de vitamina D, ayuda a establecer el ciclo circadiano de sueño-vigilia, entre otros. La vitamina D es necesaria para la Absorción de calcio en los huesos ayudando así a mantener la densidad mineral ósea, disminuyendo la incidencia de fracturas, además previene el raquitismo. Por otra parte, los músculos necesitan de la vitamina D para su funcionamiento, los nervios para neurotransmisión, y en el sistema inmunológico es indispensable para combatir virus y bacterias que atacan el cuerpo. A pesar de tener múltiples beneficios la exposición a la luz del sol excesiva puede ocasionar quemaduras, fotoenvejecieinto, inmunosupresión, entre otras.

Profilaxis del cordón umbilical:

El cuidado del cordón umbilical se inicia luego del nacimiento. Después del parto, el cordón se pinza, se corta con material estéril y se realiza la primera aplicación de un antiséptico tópico . Luego del nacimiento y hasta que el cordón cicatriza, los gérmenes habituales de la medidas de higiene adecuadas para se mantenga limpio, seco y no se infecte .

A lo largo del tiempo son muchos los productos que se han utilizado para el cuidado del cordón umbilical, algunos autores describen la utilización de soluciones antispeticas o antibiótico tópico en aquellas situaciones en las que las medidas higiénicas realizadas durante la atención neonatal fueron deficientes. En los países desarrollados donde las medidas higiénicas y la atención del parto ocurren en condiciones óptimas, no se ha demostrado que estos métodos sean mejores que simplemente limpiar el cordón umbilical con agua y jabón y luego secarlo bien.

Se ha descrito que algunos antisépticos y antibióticos tópicos pueden retrasar la caída del cordón , ya que interfieren con el proceso normal de cicatrización.

La OMS recomienda la aplicación de un antiséptico tópico en el cordón umbilical del recién nacido para prevenir infecciones. La recomendación más comúnmente respaldada es el uso de clorhexidina al 7,1% o al 4% en solución o en gel.

Las infecciones que ocurren después del parto siguen siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en los recién nacidos en todo el mundo. Un porcentaje significativo de estas infecciones puede ser causado por la presencia de bacterias en el ombligo del bebé. Esto se debe a que las prácticas de cuidado del cordón umbilical varían según las tradiciones culturales dentro de las comunidades y las diferencias en la atención médica en todo el mundo.

Después de nacer, el cordón umbilical que ya no tiene función vital a menudo se convierte en un lugar propicio para el crecimiento de bacterias. Además, este cordón umbilical proporciona una vía directa de acceso al torrente sanguíneo del recién nacido.

Los factores de riesgo comunes para el desarrollo de onfalitis (infección del muñón umbilical) neonatal incluyen parto domiciliario no planificado o parto séptico, bajo peso al nacer, rotura prolongada de membranas, cateterismo umbilical y corioamnionitis.

Los métodos de cuidado del cordón umbilical han sido objeto de cuatro metaanálisis recientes, incluyendo dos revisiones Cochrane. Estos análisis llegaron a la conclusión de que, en entornos, con una alta tasa de mortalidad neonatal y que incluyeron a más de 44,000 participantes, la aplicación de una solución o gel de clorhexidina al 4% en el muñón del cordón umbilical dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento demostró ser efectiva. Esto resultó en una reducción significativa tanto de la incidencia de onfalitis (riesgo relativo [RR]: 0,48; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,40-0,57) como de la mortalidad neonatal (RR: 0,81; IC 95%: 0,71-0,92) en comparación con el método de cuidado en seco del cordón umbilical.

Posteriormente, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura que incluyó 34 ensayos clínicos con un total de 69,338 recién nacidos. Entre estos ensayos, tres se realizaron en comunidades de países en desarrollo y 31 se llevaron a cabo en entornos hospitalarios, principalmente en países desarrollados. Se evaluaron 22 intervenciones diferentes en estos ensayos, y los antisépticos más comunes estudiados incluyeron alcohol al 70%, colorante triple y clorhexidina. La clorhexidina fue el único antiséptico estudiado en entornos comunitarios para el cuidado del cordón umbilical. Los resultados de los ensayos comunitarios mostraron que la clorhexidina redujo la mortalidad por todas las causas en un 23% en comparación con el grupo de control, con una disminución de la onfalitis que varió entre un 27% y un 56%, dependiendo de la gravedad de la infección.

Las medidas recomendadas para el cuidado del cordón son:

Lavado de manos previo

Mantener el cordón seco, esto se debe realizar con un algodón o una gasa

Aplicar clorhexidina dos a tres veces al día (evitando tocar la piel)

Realizar cambio de pañal de manera frecuente

Recodar que, durante el baño del recién nacido, el cordón de puede lavar con agua y jabón neutro, lo más importante es que quede muy seco y luego aplicar la clorhexidina.

Nunca intente tirar del cordón para sacarlo ya que este se caerá por sí solo

Mantenga el pañal doblado debajo del cordón para evitar que la orina o la deposición lo empape, en caso de que esto ocurra, debe lavar el cordón con agua y jabón, y asegurarse de que quede seco.

Signos de alarma:

Se debe consultar al pediatra si encontramos los siguientes hallazgos en el cordón umbilical:

Cordón húmedo, con secreción y/o de mal olor

Sangrado abundante del cordón, con frecuencia se observa sangrado escaso que puede ser normal durante el proceso de caída del cordón umbilical o también se puede producir por el roce del pañal.

Enrojecimiento o inflamación de la piel alrededor del cordón umbilical

Retraso en la caída del cordón umbilical más allá de los 15 días de vida (suele caerse entre el día cinco y quince de vida) .

Posición segura al dormir:

La posición segura al dormir es esencial para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y garantizar un sueño seguro para el recién nacido. Estas son algunas de las recomendaciones actualizadas de la orientación dada por la Academia Americana de Pediatría en el 2016 y se adicionan otras pautas para reducir el riesgo de SMLS.

El recién nacido debe estar en posición supina para dormir en todas las siestas y durante la noche, esta posición reduce el riesgo de SMSL, la posición supina disminuye el riesgo de asfixia o de que inhalen alimentos o líquidos, incluso si tienen reflujo gastroesofágico. Esto se debe a que los bebés tienen una anatomía de las vías respiratorias y mecanismos naturales como el reflejo nauseoso que los protegen de la aspiración. El problema con la posición lateral es que el bebé puede girarse más fácilmente y quedar boca abajo. La Academia Americana de Pediatría (AAP) está de acuerdo con la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en que, en la mayoría de los bebés desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad, el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) supera los posibles beneficios de dormir en posición boca abajo o de lado, por lo que se recomienda que los bebés duerman en posición supina durante el sueño.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Colocar al recién nacido en contacto piel con piel con su madre tan pronto como sea posible después del nacimiento, durante al menos una hora. Después de esto o cuando la madre necesite descansar o realizar otras actividades, se debe colocar al bebé boca arriba en una cuna.

El recién nacido debe descansar sobre una superficie plana y firme, para asegurarse que es así, las superficies deben mantener su forma y no se marcan ni se adaptan a la forma de la cabeza cuando se coloca al bebé sobre la superficie. Otra característica importante de las superficies es el ángulo de inclinación, cuando es superior a 10 grados se consideran que no son seguras para el sueño del recién nacido. Se debe evitar el uso de almohadas, mantas sueltas, juguetes de peluche o cualquier objeto en la cuna que pueda ser un riesgo de asfixia. Los colchones deben estar cubiertos con una sábana ajustable sin otra ropa de cama, los colchones blandos, incluidos los hechos de espuma viscoelástica, podrían crear un bolsillo (o hendidura) y aumentar las posibilidades de asfixia y de SMLS si se coloca al bebé en decúbito lateral o prono.

Se recomienda que los bebés duerman en la habitación de los padres, cerca de su cama, pero en una superficie separada diseñada para bebés, idealmente durante el primer año de vida, pero al menos durante los primeros 6 meses. Existe evidencia de que dormir en la habitación de los padres, pero en una superficie separada reduce el riesgo de SMSL hasta en un 50%. Además, es más probable que esta disposición evite la asfixia, el estrangulamiento y el atrapamiento que pueden ocurrir cuando el bebé duerme en la cama con los adultos y compartir la habitación también hará que sea más fácil la alimentación, consolarlo y vigilarlo. La AAP no recomienda compartir la cama con su bebé en ninguna circunstancia, esto incluye a los bebés gemelos o a los nacidos de un parto múltiple.

Otras consideraciones:

Si el recién nacido es de bajo peso al nacer o prematuro el riesgo de muerte infantil relacionada con el sueño mientras comparte la cama es de 5 a 10 veces mayor antes de los 4 meses.

El consumo de alcohol, marihuana o la ingesta de algún medicamento o droga ilícita hace que la muerte infantil relacionada con el sueño sea mayor de 10 veces para los bebes que duermen en la cama con alguien que esta fatigado o que se le dificulte despertarse secundario al consumo de medicamentos o alcohol.

El riesgo de muerte infantil relacionada con el sueño es hasta 67 veces mayor cuando los bebés duermen con alguien en un sofá, un sillón blando o un cojín. Por esto se debe evitar quedar dormido con el bebé en otros lugares diferentes a su cuna.

Mantener los objetos suaves y la ropa de cama suelta fuera del área de dormir del bebé es otra estrategia que disminuye el riesgo de SMLS. Estos objetos aumentan el riesgo de que el recién nacido quede atrapado, se estrangule o asfixie. Esto incluye las almohadas, colchas, edredones, cubre colchones, sábanas no ajustadas, mantas, juguetes, los cojines de protección o los productos relacionados que se unan a los barrotes o a los lados de la cuna.

Puede vestir a su bebé con varias capas de ropa o ponerle una manta. En general, debe vestir a su bebé solo con una capa más de la cantidad de ropa que usted está utilizando. El abrigo en exceso puede aumentar el riesgo de SMLS, por esto hay que verificar que el bebé no presente signos de calor en exceso, como sudoración, calor en el tórax o piel rubicunda. Es importante tener en cuenta, no utilizar mantas con peso sobre el bebé, ni dejarlos cerca de él. Cuando el bebé vaya a casa luego de la salida del hospital, no se recomienda la utilización del gorro.

Además de crear un entorno del sueño seguro, otras recomendaciones de la AAP para disminuir el regusto de SMLS del recién nacido son:

Atención prenatal regular y evitar el consumo de sustancias durante el embarazo: La evidencia demuestra que el control prenatal de rutina disminuye el riesgo de SMLS, además evitar el consumo de alcohol, opioides o drogas ilícitas durante el embrazo y luego del nacimiento del bebé.

Alimentación con leche materna: La leche materna disminuye el riesgo de SMLS, cuanto más tiempo se le ofrezca al bebé más protección tendrá ya sea por amamantamiento o por leche materna extraída.

Chupete a la hora de dormir: Ayuda a disminuir el riesgo de SMLS, incluso si se cae después de que el recién nacido duerma. Para considerar la utilización del chupete es importante tener una alimentación del seno efectiva y acoplada, es decir que es continua, cómoda, que él bebe se prende bien y que además gana peso de manera satisfactoria. Si no se amamanta el bebé, se puede ofrecer el chupete en cualquier momento. A algunos bebes simplemente no les gusta el chupete y está bien, por otra parte, si este se cae luego de duerman no es necesario volverlo a colocar en la boca. Los chupetes no deben colgar del cuello ni de la ropa del bebé.

Fumar y nicotina: Fumar durante el embarazo o luego del nacimiento del bebé son factores de riesgo para SMLS. Se recomienda no fumar cerca al recién nacido, incluso si está afuera de su entorno. Esto incluye el vapeo y los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Es importante mantener el automóvil y el hogar libres de humo y esto incluye visitantes fumadores. Está establecido que el riesgo de SMLS es alto incluso cuando el fumador no fuma en la cama, por esto es muy importante que si fuma no comparta la cama con el bebé.

Control periódico con el pediatra: Ayudan a garantizar que el crecimiento y desarrollo del recién nacido tengan un adecuado seguimiento.

Los controles periódicos ayudan a garantizar que el crecimiento y el desarrollo de su bebé estén encaminados. Además, su bebé recibirá vacunas importantes en estas visitas de niño sano con su pediatra. La evidencia sugiere que las vacunas infantiles pueden ayudar a proteger contra el SMSL. Asegúrese de que su bebé pase tiempo boca abajo mientras esté despierto todos los días. Un adulto despierto debe supervisar el tiempo que el bebé pasa boca abajo despierto. Esto ayuda con el desarrollo motor de su bebé y previene el síndrome de cabeza plana. Comience con una breve cantidad de tiempo boca abajo poco después de llegar a casa del hospital. Aumente gradualmente el tiempo hasta que su bebé pase al menos de 15 a 30 minutos boca abajo todos los días cuando tenga 7 semanas.

Envuelva a su bebé si lo desea. Solo tenga en cuenta que envolver (o fajar) al bebé no reduce el riesgo de SMSL.

Asegúrese de que su bebé esté siempre boca arriba cuando esté envuelto.

No debe envolverlo de forma muy ajustada ni hacer que le resulte difícil respirar al bebé o mover las caderas.

Cuando parezca que su bebé está intentando girarse, debe dejar de envolverlo. El riesgo de asfixia es mayor si el bebé gira y se queda boca abajo mientras está envuelto. El bebé comienza a girarse generalmente a sus 3 o 4 meses, pero puede ocurrir más temprano.

No use objetos con peso para envolver al bebé ni coloque objetos pesados dentro de la manta para envolverlo.

Preste atención al comprar ciertos productos

Evite los productos para bebés que no cumplan las recomendaciones de sueño seguro. Esto es así especialmente para productos que se considera que reducen el riesgo de SMSL u otras muertes infantiles relacionadas con el sueño. No hay pruebas de que esto sea verdad. Si no tiene seguridad sobre un producto específico, consulte el sitio web de la CPSC (en inglés).

No use monitores cardiorrespiratorios en el hogar para ayudar a reducir el riesgo de SMSL. Puede comprar dispositivos de bienestar del consumidor como los oxímetros de frecuencia cardíaca y pulso. Algunos son portátiles. Pero recuerde que no hay pruebas que indiquen que estos dispositivos sirvan para disminuir el riesgo de SMSL. No hace falta que cumplan los mismos requisitos que los dispositivos médicos tampoco. Recuerde que estos dispositivos pueden darle una falsa sensación de seguridad. Está bien que use uno si lo desea, solamente no lo use como sustituto para todas las pautas de sueño seguro indicadas anteriormente.

Recuerde

No dude en hablar con su pediatra si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad del entorno para dormir de su bebé.

Baño del recién nacido:

El momento del primer baño del recién nacido ha cambiado en los últimos años. Si bien la mayoría de las instituciones solían bañar a los bebes una o dos horas después del nacimiento, muchas han cambiado sus políticas. Las recomendaciones respaldadas por la evidencia científica sugieren que es beneficioso retrasar el primer baño del recién nacido al menos durante el primer día de vida. Se aconseja la técnica de baño por inmersión tanto para bebés a término como para aquellos que nacen prematuros tardíos, y se sugiere reducir la frecuencia de los baños a tres veces por semana. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda postergar el primer baño del bebé hasta 24 horas después del nacimiento, o esperar al menos 6 horas si no es posible dejar pasar un día completo por motivos culturales.

El baño temprano después del parto va en contra de las pautas de cuidado de la piel de la OMS y AWHONN, que recomiendan dejar el vérnix caseosa residual intacto y permitir que se desgaste de manera natural con el cuidado y el manejo normales. El vérnix caseosa, una película protectora fetal, actúa como una barrera química y mecánica en el útero, siendo la capa más gruesa la que se acumula entre las semanas 36 y 38 de gestación. En el pasado, a menudo se iniciaba el baño temprano para eliminar esta sustancia, pero se ha demostrado que la retención del vérnix tiene beneficios en la fase inmediata después del nacimiento. Estos beneficios incluyen protección contra infecciones, mejora en la función de barrera de la piel, limpieza e hidratación de la piel, desarrollo del manto ácido y protección contra la actividad de las proteínas de defensa del huésped importantes en la inmunidad innata. También existe la idea errónea de que el baño elimina los beneficios del vérnix caseosa en la adaptación de la piel después del parto. En un estudio sobre el vérnix y la adaptación de la piel, la cantidad de piel cubierta por vérnix en 430 recién nacidos varió según la edad gestacional, reflejando el desprendimiento natural a medida que el feto alcanza las 40 semanas de gestación. Se categorizaron dos cohortes al nacer, la primera con un 48% o más de la superficie de la piel cubierta de vérnix y la segunda con un 26% o menos; los bebés se bañaron alrededor de las 2 horas de vida. Los sujetos con un 48% o más de vérnix tenían la piel más hidratada.

La técnica óptima para administrar el primer baño también es motivo de debate. Las técnicas utilizadas incluyen el baño con esponja utilizando una pequeña bañera como las proporcionadas en el hospital, o una bañera más grande o baño de inmersión. El baño de inmersión sumerge todo el cuerpo del bebé, excepto la cabeza y el cuello, en agua tibia (37.8 °C-38.8 °C), lo suficientemente profunda como para cubrir los hombros. La temperatura ideal del agua con la que se baña el recién nacido debe estar alrededor de los 38 grados centígrados, sin embargo, siempre se debe controlar la temperatura del agua con la mano antes de bañar al bebé. Otra definición de agua tibia es agregar 15 grados a la temperatura del medio ambiente.

Estudios que involucraron a más de 1000 recién nacidos reportan que el baño en bañera o de inmersión, en comparación con el baño con esponja, mantiene mejor la temperatura, causa menos llanto y malestar en el bebé, y no resulta en un aumento de las infecciones, incluso cuando el cordón umbilical está presente. En un estudio con 100 bebés pretérmino-tardíos (35-36 6/7 semanas de gestación) asignados al azar para recibir un baño de inmersión en bañera o un baño con esponja después de 24 horas de vida, los bebés tenían temperaturas generales más altas y menos variabilidad en la temperatura corporal cuando se les bañaba en bañera de inmersión.

El baño utilizando esponja o bañera en bebés puede tener un efecto negativo en sus funciones fisiológicas, como el ritmo cardíaco, la oxigenación y las señales de comportamiento que indican malestar. Debido a la preocupación por el estrés que esto podría causar en los bebés prematuros, se llevaron a cabo estudios para analizar cómo afectaba el baño con un limpiador suave realizado cada 2 días en comparación con cada 4 días en la colonización de la piel. Se observó que inicialmente había menos bacterias en la piel después del baño, pero esta disminución alcanzó su punto máximo a las 48 horas y luego se mantuvo estable entre las 48 y 96 horas posteriores al baño.

¿Entonces por qué postergar el primer baño del recién nacido?

Temperatura corporal y nivel de azúcar en la sangre: Los bebes que reciben un baño inmediato después de nacer tiene más probabilidad de sentir frío y sufrir hipotermia, y esto de manera secundaria puede desencadenar caída del nivel de azúcar en sangre (hipoglicemia) con consecuencias graves como baja ingesta, hipotonía, deshidratación, convulsiones, entre otros.

Formación del vínculo y lactancia materna: El baño temprano del bebé puede interrumpir el contacto piel a piel, la formación del vínculo madre /hijo y el éxito temprano de la lactancia materna.

Piel seca: Según la Academia Americana de Pediatría (AAP) lo ideal es dejar el vérnix caseoso el mayor tiempo posible durante el primer día de vida, para evitar que la piel se reseque, esto es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo en los prematuros ya que su piel tiene una tendencia marcada a sufrir lesiones por resequedad.

Tamizajes:

Tamizaje visual:

El examen visual es crucial para la detección temprana de trastornos visuales y sistémicos. Se debe iniciar por indagar acerca de antecedentes familiares de trastornos oculares como son cataratas, estrabismo, errores refractivos y antecedente de uso de anteojos en padres o hermanos.

La evaluación visual inicia con el examen externo en el cual se evalúan las estructuras como los párpados, la conjuntiva, las escleras, la córnea y el iris. La detección de anomalías, como ptosis, conjuntivitis que no se resuelve o la presencia de córneas turbias o agrandadas y/o fotofobia, requiere la derivación oportuna a un especialista.

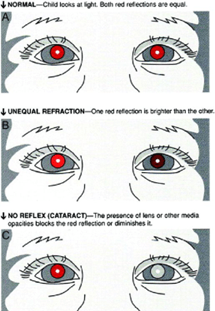

A nivel neonatal se recomienda prueba de reflejo rojo buscando detectar opacidades en el eje visual que podrían corresponder a una catarata o una anomalía corneal. Adicionalmente, las diferencias sutiles en el reflejo rojo pueden hacer sospechar la presencia de estrabismo o errores refractivos.

El ideal es que la prueba de reflejo rojo se realice con una habitación oscura buscando maximizar la dilatación pupilar. El oftalmoscopio directo se coloca en “0” mientras se mira a través de él a un distancia de aproximadamente el brazo extendido del niño, se evalúan ambas pupilas simultáneamente mientras el niño mira la luz. Para ver más detalles, el examinador puede acercarse al niño para evaluar cada ojo individualmente.

Figura 1. A, NORMAL: El niño mira hacia la luz. Ambos reflejos rojos son iguales. B, REFRACTOR DESIGUAL: Un reflejo rojo es más brillante que el otro. C, SIN REFLEJO (CATARATA): La presencia de opacidades en el cristalino u otros medios bloquea el reflejo rojo o lo reduce. (16)

Si es normal, los 2 reflejos rojos deberían ser idénticos en color, brillo y tamaño. Un reflejo blanco o amarillo brillante o, por el contrario, un reflejo rojo apagado o ausente puede ser un indicio de una anomalía significativa que requiere una evaluación adicional por parte de un oftalmólogo pediátrico.

Ahora bien, a nivel pupilar ambas pupilas deben presentar una forma redonda y reaccionar de manera equitativa cuando se expone la luz a cualquiera de los ojos. Si se observa una respuesta desigual a la luz, esto podría ser un indicio de un problema en el sistema visual. Además, si se nota una diferencia en la forma de las pupilas o si el diámetro de una de ellas es más grande en más de 1 mm en comparación con la otra, esto generalmente se relaciona con una lesión ocular, una enfermedad ocular o un trastorno neurológico.

Tamizaje cardiopatía congénita:

Aunque las ecografías prenatales y el examen físico, incluyendo la auscultación cardíaca son importantes en el tamizaje de cardiopatía congénita en recién nacidos (DCCG por sus siglas en inglés); la toma de saturación y post ductal ha sido una valiosa adición en el tamizaje neonatal.

La Academia Americana de Pediatría recomienda realizar una medición de la saturación de oxígeno en la mano derecha (preductal) y en cualquiera de los pies (postductal) de todos los recién nacidos durante las primeras 24-48 horas de vida, siempre y cuando el bebé mantenga una temperatura corporal dentro del rango adecuado, que oscila entre 36.5 y 37 grados Celsius. Esta intervención se recomienda tanto en alojamiento conjunto como para aquellos que deben ingresar a la unidad de cuidado intensivo neonatal.

Un valor de oximetría igual o superior al 92% en ambas mediciones, tanto preductal como postductal, con una diferencia de igual o menor al 3%, se considera dentro del rango de valores normales y no requiere medidas adicionales. Sin embargo, si la oximetría preductal o postductal se sitúa en el rango de 90-92% o muestra una diferencia mayor al 3%, es necesario repetir la medición en una hora. Si los valores siguen siendo limítrofes en la segunda medición, se debe llevar a cabo una evaluación inmediata por parte del equipo de neonatología. Cabe mencionar que anteriormente se recomendaba una segunda repetición, la cual podría reducir el número de resultados positivos, pero retrasaba el tratamiento de posibles afecciones clínicas graves. Por esta razón, la AAP decidió eliminar esta segunda repetición. Por último, se considera anormal una oximetría preductal o postductal menor al 90%, lo cual también exige una evaluación prioritaria por parte del equipo de neonatología.

Una amplia revisión de la literatura en Cochrane que realizó búsquedas hasta marzo de 2017 de la evidencia sobre el uso de la oximetría de pulso para detectar DCCG en los recién nacidos y se encontraron 21 estudios. Estos estudios usaron diferentes umbrales para definir una oximetría de pulso como positiva. Se combinaron todos los estudios mediante un umbral de cerca del 95% (19 estudios con 436.758 recién nacidos).

La sensibilidad general de la oximetría de pulso para la detección de los DCCG fue de 76,3% (intervalo de confianza [IC] del 95% 69,5 a 82,0) (evidencia de baja certeza). La especificidad fue del 99,9% (IC del 95%: 99,7 a 99,9), con una tasa de positivos falsos de 0,14% (IC del 95%: 0,07 a 0,22) (evidencia de certeza alta). Los cocientes de verosimilitudes resumidos positivos y negativos fueron de 535,6 (IC del 95%: 280,3 a 1023,4) y 0,24 (IC del 95%: 0,18 a 0,31), respectivamente. Estos resultados indicaron que de 10 000 recién nacidos prematuros tardíos o a término aparentemente sanos, seis presentarán DCCG (mediana de prevalencia en la revisión). El cribado con oximetría de pulso detectará a cinco de estos neonatos como con DCCG y omitirá un caso.

El número de recién nacidos examinados de forma incorrecta para los DCCG disminuye cuando la oximetría de pulso se realiza después de más de 24 horas.

Tamizaje metabólico:

El hipotiroidismo congénito (HC) se puede definir como una disfunción variable del eje hipotálamo-pituitaria-tiroides presente en el nacimiento, lo que resulta en una producción insuficiente de hormona tiroidea. (19) El HC no tratado conduce a discapacidad intelectual. El tamizaje neonatal para HC debe realizarse en todos los bebés. El diagnóstico oportuno conduce a un tratamiento temprano y adecuado da como resultado resultados neurocognitivos extremadamente normales en la edad adulta. Sin embargo, el 70% de los recién nacidos en todo el mundo no se someten a tamizaje metabólico para HC.

Se recomienda obtener una gota de sangre seca mediante punción en el talón en tarjetas de papel filtro previamente aprobadas. Para el recién nacido sano a término, el ideal es tomar la muestra después de las primeras 24 horas de vida (Preferiblemente entre 48 - 72 horas). No obstante, si el recién nacido es dado de alta antes de las 24 horas de vida, se debe obtener la muestra de tamizaje neonatal antes del alta hospitalaria, pese a que exista un mayor riesgo de falsos positivos.

Se recomienda la toma de TSH como estrategia de tamizaje para HC. Sin embargo, también puede usarse la toma de tiroxina libre o la medición combinada de estas dos pruebas.

Si por alguna razón el recién nacido es trasladado a otro hospital, se debe indicar que se ha obtenido la muestra y lograr el envío del resultado de esta en cuanto esté disponible.

Se realizó un extenso metaanálisis con el objetivo de estimar la prevalencia de HC a nivel global y regional entre los nacimientos ocurridos entre 1969 y 2020. Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas de estudios relevantes desde el 1 de enero de 1975 hasta el 2 de marzo de 2020. En total, se incluyeron 116 estudios que abarcaron un análisis de 330,210,785 recién nacidos, de los cuales 174,543 recibieron un diagnóstico de HC. Los resultados revelaron que la prevalencia global combinada de HC durante el período de 1969 a 2020 fue del 4.25% (intervalo de confianza del 95%: 3.96-4.57). Además, se observó un aumento significativo en la prevalencia global de HC del 52% (intervalo de confianza del 95%: 4-122%) en el período de 2011-2020 en comparación con 1969-1980, después de realizar ajustes por región geográfica, nivel de ingreso nacional y estrategia de detección. Estos hallazgos indican un incremento prácticamente constante en la prevalencia de HC a nivel mundial, reflejando así la expansión de los programas de tamizaje metabólico neonatal.

Vacunación:

La coadministración de vacuna de hepatitis B al nacimiento y BCG es segura y está recomendada por la OPS y la OMS.

El virus de la hepatitis B (VHB) pertenece a la familia Hepadnaviridae y tiene un genoma de ADN pequeño, circular y parcialmente bicatenario. Su replicación ocurre en las células hepáticas (hepatocitos) y se transmite principalmente a través del contacto con sangre o fluidos infectados cuando hay lesiones en las membranas o mucosas. Además, existe el riesgo de transmisión perinatal de madres infectadas a sus recién nacidos. La realización de una cesárea ha demostrado reducir la transmisión perinatal del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y el antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) de las madres positivas a sus bebés.

La infección inicial puede ser asintomática o manifestarse como hepatitis aguda con o sin ictericia, e incluso en casos graves, puede desencadenar una hepatitis fulminante. La hepatitis B aguda, caracterizada por inflamación aguda y daño en las células hepáticas, afecta aproximadamente al 1% de los neonatos infectados perinatalmente y al 10% de los niños infectados durante la primera infancia (de 1 a 5 años).

La hepatitis B causada por el VHB tiene una distribución global, y la mayor carga de enfermedad proviene de infecciones adquiridas durante la exposición perinatal o en la primera infancia, ya que estas infecciones tienen más probabilidades de volverse crónicas. Sin embargo, se han logrado avances significativos en la lucha contra la hepatitis B a nivel mundial mediante la expansión de la vacunación sistemática contra esta enfermedad.

La vacuna contra la hepatitis B es una vacuna inactivada. Su administración dentro de las primeras 24 horas de vida reduce significativamente el riesgo de transmisión vertical de la hepatitis B, lo cual es especialmente importante para los recién nacidos cuyas madres son positivas para HBsAg y HBeAg. Si se administra después de las primeras 24 horas, pero durante la primera semana de vida, aún conserva cierta efectividad para prevenir la transmisión vertical, aunque esta eficacia disminuye gradualmente a medida que se pospone la administración. Incluso si se administra después de la primera semana de vida, la vacuna puede seguir siendo beneficiosa al prevenir la transmisión horizontal de la hepatitis B.

Por otro lado, el agente causal de la tuberculosis (TB) es la bacteria Mycobacterium tuberculosis. En niños, esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en menores de 5 años. Aunque la tuberculosis pulmonar (PTB) es la forma predominante en la mayoría de las poblaciones infantiles, la tuberculosis extrapulmonar también es común, representando alrededor del 30% al 40% de los casos. La tuberculosis extrapulmonar puede manifestarse en diversos lugares del cuerpo. Los niños que contraen la enfermedad generalmente la desarrollan dentro del año siguiente a la infección, lo que convierte a la tuberculosis infantil en un indicador de la continua transmisión de M. tuberculosis en la comunidad.

Los lactantes y niños pequeños, especialmente los menores de 2 años, corren el riesgo de desarrollar una enfermedad grave y diseminada que conlleva una alta tasa de mortalidad.

A nivel mundial, se estima que 1.700 millones de personas están infectadas con M. tuberculosis y entre el 5% y el 15% de ellas desarrollarán tuberculosis activa en algún momento de sus vidas. Aunque la tuberculosis es prevenible y curable, la mayoría de los casos pasan desapercibidos. En 2016, solo se notificó alrededor del 40% de los aproximadamente un millón de niños con tuberculosis a los programas nacionales de control de la enfermedad.

La vacuna BCG es una vacuna viva atenuada que se utiliza para prevenir la tuberculosis. Se recomienda administrar al nacimiento o tan pronto como sea posible. Los recién nacidos prematuros con una edad gestacional superior a 31 semanas y los neonatos con bajo peso al nacer (<2500 g), siempre que estén sanos y clínicamente estables, pueden recibir la vacuna BCG al nacer o, como muy tarde, al ser dados de alta.

¿Necesitas una cita?

o a través del Call center 6014824488

Especialidades que la tratan

Nuestros especialistas

Dra. Ailim Margarita Carias Dominguez

Especialista en Pediatra

Dra. Ailim Margarita Carias Dominguez

Dr. Aldo Michel Beltran Perez

Especialista en Pediatría

Dr. Aldo Michel Beltran Perez

Dra. Alejandra Valencia Vargas

Especialista en Pediatría

Dra. Alejandra Valencia Vargas

Dra. Alexandra Castaño Gonzalez

Especialista en Pediatría

Dra. Alexandra Castaño Gonzalez

Dra. Ana Danyely Albarracin Cardenas

Especialista en Pediatría

Dra. Ana Danyely Albarracin Cardenas

Dr. Armando Rojas Sanchez

Especialista en Cirugía Pediátrica

Dr. Armando Rojas Sanchez

Dra. Aura Elena Mendoza Ayala

Especialista en Pediatría

Dra. Aura Elena Mendoza Ayala

Dra. Aura Lilian Martinez Gomez

Especialista en Pediatra

Dra. Aura Lilian Martinez Gomez

Dr. Carlos Bernardo Garcia Herreros Sarmiento

Especialista en Pediatría

Dr. Carlos Bernardo Garcia Herreros Sarmiento

Dra. Claudia Martina Reinoso Guerra

Especialista en Pediatría

Dra. Claudia Martina Reinoso Guerra

Dra. Diana Paola Blanco Cepeda

Especialista en Pediatría

Dra. Diana Paola Blanco Cepeda

Dra. Elizabeth Del Socorro Moros Reyes

Especialista en Pediatría

Dra. Elizabeth Del Socorro Moros Reyes

Dr. Francisco Jaime Nuñez Leon

Especialista en Pediatría

Dr. Francisco Jaime Nuñez Leon

Dra. Frisz Martha Lucia Sanchez De

Especialista en Pediatría

Dra. Frisz Martha Lucia Sanchez De

Dr. Gonzalo Alfredo Garcia Ceron

Especialista en Pediatría

Dr. Gonzalo Alfredo Garcia Ceron

Dr. Juan Luis Figueroa Serrano

Especialista en Pediatría

Dr. Juan Luis Figueroa Serrano

Dr. Kevin Alberto Rico Gutierrez

Especialista en Pediatría

Dr. Kevin Alberto Rico Gutierrez

Dra. Lina Maria Villamizar Peñaranda

Especialista en Pediatría

Dra. Lina Maria Villamizar Peñaranda

Dra. Luz Dary Murcia Fernandez

Pediatra, Especialista en Neonatología

Dra. Luz Dary Murcia Fernandez

Dra. Marcela Judith Galindo Vergara

Especialista en Pediatría

Dra. Marcela Judith Galindo Vergara

Dra. Maria Margarita Gomez Lopez

Especialista en Pediatría

Dra. Maria Margarita Gomez Lopez

Dra. Martha Patricia Morales Oñate

Especialista en Pediatría

Dra. Martha Patricia Morales Oñate

Dra. Natalia Maria Ante Ardila

Especialista en Pediatría

Dra. Natalia Maria Ante Ardila

Dra. Nayita Marta Lucila De San Nicolas Alarcon Ballesteros

Especialista en Pediatría

Dra. Nayita Marta Lucila De San Nicolas Alarcon Ballesteros

Maria Alejandra Montaña Puerto

Especialista en Pediatría

Maria Alejandra Montaña Puerto

Sanchez Bermudez Paola Alejandra

Especialista en Pediatría

Sanchez Bermudez Paola Alejandra

Dra. Angie Vanessa Vergara Espitia

Pediatra - Epidemióloga

Dra. Angie Vanessa Vergara Espitia

Dra. Laura María Argüello Muñoz

Especialista en Pediatra

Dra. Laura María Argüello Muñoz

Dra. Olga Cecilia Beltran Botero

Especialista en Pediatría

Dra. Olga Cecilia Beltran Botero

Dr. Rodolfo Alberto De La Hoz Celis

Especialista en Pediatría

Dr. Rodolfo Alberto De La Hoz Celis

Dra. Vivian Grace Ponce Escobar

Especialista en Pediatría

Dra. Vivian Grace Ponce Escobar

Dra. Ximena Juliana Monturiol Duran

Especialista en Pediatría

Dra. Ximena Juliana Monturiol Duran

Publicaciones relacionadas

Cuidado de la madre en el puerperio

¿Qué es? El puerperio es el período de aproximadamente 6 semanas después del parto en el que el cuerpo de la mujer experimenta cambios para volver al estado previo al embarazo. Durante esta etapa, la madre atraviesa un proceso de recuperación física, pero también emocional, mientras se adapta a los nuevos roles, se vincula con su bebé y se enfrenta a los desafíos del postparto. Es una fase crítica para la salud integral de la madre, por lo que el acompañamiento médico, familiar y emocional es clave. Fases y frecuencia (epidemiología en Colombia) En Colombia, la atención postparto es una prioridad del sistema de salud, pero aún existen brechas en el acceso a seguimiento integral.

Infertilidad

La infertilidad es la dificultad para lograr un embarazo de forma natural después de al menos 12 meses de relaciones sexuales regulares (mínimo 3 veces por semana) sin el uso de métodos anticonceptivos. Puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y suele generar un fuerte impacto emocional y social en las parejas que desean formar una familia.

Falso trabajo de parto

El falso trabajo de parto, también conocido como contracciones de Braxton Hicks, son contracciones uterinas irregulares e indoloras que ocurren durante el embarazo, especialmente en el tercer trimestre. Aunque pueden parecerse al inicio del parto, no conducen a la dilatación del cuello uterino ni al nacimiento del bebé. Son completamente normales y forman parte del proceso de preparación del cuerpo para el parto. En Colombia, muchas gestantes consultan por estas contracciones pensando que el parto ha comenzado. Por eso, educar sobre el falso trabajo de parto es esencial para evitar consultas innecesarias y ansiedad. Image

Neurodesarrollo de 0 a 12 meses

En la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos el compromiso de mantener saludable a su familia, potenciar sus habilidades, identificar oportunamente si presentan alteraciones en su desarrollo, estudiarlas y manejarlas para que sus hijos tengan una vida e inteligencia óptimos. Se ha preguntado alguna vez: ¿Qué es la inteligencia? ¿De qué depende que mi hijo sea más inteligente? ¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo sea más inteligente, fuerte y feliz? La inteligencia se define como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto quiere decir que no depende únicamente de la capacidad intelectual y de la predisposición genética. También depende del ambiente externo y de su estabilidad emocional. Está demostrado científicamente los niños que se sienten amados serán más inteligentes y felices. La adquisición natural de habilidades o destrezas observadas a medida que el niño crece y se desarrolla es conocida como hitos del desarrollo. Valorar periódicamente la adquisición de esas habilidades permite la detección precoz de signos de alarma que indiquen alteraciones en su desarrollo. Las personas que atienden a los niños y niñas deben conocer de manera más profunda cómo se da este proceso en las diferentes etapas para actuar oportunamente. La intervención temprana generalmente previene o disminuye el riesgo y severidad de presentar secuelas que afecten su infancia, adolescencia o adultez. (Video de bebé que nace, su desarrollo: camina, corre, y es adulto). La salud de nuestros futuros hijos inicia desde antes de su concepción. Inicialmente los niños dependen 100% del cuidado y provisión de sus padres. Posteriormente, desde etapas muy tempranas de su gestación el feto inicia la formación de su sistema nervioso central y periférico (foto del sistema nervioso central y periférico). Si la madre embarazada presenta alguna enfermedad no controlada como la diabetes o la desnutrición o se expone a algún factor de riesgo durante la gestación, esto puede generar una enfermedad debida al daño en la estructura o en la función de uno o varios órganos del niño en formación.

Depresión Postparto

La depresión postparto es una realidad silenciosa que afecta a algunas mujeres después de tener a su bebé, teniendo un impacto significativo en su bienestar emocional y en el desarrollo saludable del vínculo con su recién nacido. La falta de información y comprensión sobre esta condición puede contribuir a que muchas mujeres sufran en silencio, sin acceder a la ayuda necesaria.

Preconcepción

Etapa previa a la concepción, también conocida como periodo preconcepcional, es crucial para garantizar la salud óptima de la madre y del futuro bebé. La preconcepción se refiere al periodo antes de concebir un bebé, donde tanto tú como tu pareja pueden tomar medidas para asegurar un embarazo saludable. Durante este tiempo, es crucial cuidar tu salud y hábitos para optimizar las condiciones para la concepción y el desarrollo del futuro bebé.

Plan canguro

El Método Madre Canguro, es una metodología innovadora para el manejo hospitalario y ambulatorio de niños prematuros (menores de 37 semanas) y de bajo peso al nacer (menores de 2500 gramos). El egreso temprano, el contacto piel a piel, la lactancia materna exclusiva siempre que sea posible y la posición canguro, son los principios básicos de la metodología. Pero por encima de todo, es la relación amorosa y estrecha que se establece entre la madre y su hijo además de los cuidados y el seguimiento lo que permite la sobrevida de esos pequeños. El Método Madre Canguro de la Fundación Santa Fe de Bogotá busca mejorar las condiciones de salud integral de los niños prematuros y/o de bajo peso al nacer, además de la humanización de los procesos del cuidado del recién nacido y su familia, mediante el entrenamiento a la madre y sus cuidadores durante la hospitalización en la unidad de recién nacidos para que posteriormente se continue implementando de manera ambulatoria. Este protocolo está dirigido a todos los recién nacidos prematuros (menores de 37 semanas de gestación) o de bajo peso al nacer (menores de 2500 gramos) que se encuentran hospitalizados en la Unidad de Recién nacidos de la Fundación Santa Fe de Bogotá y su aplicación de forma intrahospitalaria. El método madre canguro busca ayudar a los padres, permitiendo que la hospitalización sea de fácil acceso y libre de obstáculos, como es el caso de nuestra unidad neonatal que está abierta las 24 horas, también se cuenta con el mobiliario apropiado (sillas reclinables confortables o similares), la privacidad de cada paciente en su cubículo individual durante su estancia en la unidad además del fácil acceso al lactario durante el día todos los días. Es decir, somos una Unidad Neonatal abierta y amigable. Componentes de la intervención: Salida Temprana (en lugar de permanecer en unidades de cuidado mínimo neonatal). Contacto piel-a-piel 24 horas al día. Lactancia materna exclusiva siempre que sea posible. Programa de seguimiento ambulatorio con estricto cumplimiento. Población intervención: La Intervención Madre Canguro se ofrece a prematuros y/o niños de bajo peso al nacer lo antes posible, luego de su nacimiento .La única condición para establecerla, es la estabilidad hemodinámica del recién nacido, que los padres estén de acuerdo y que reúnan las condiciones adecuadas para iniciarla. En el recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional se puede aprovecharla Posición Canguro durante un tiempo limitado Durante el día y durante un número de días limitados (mientras tolere ser puesto y mantenido en contacto piel a piel) y existen evidencias acerca de los efectos positivos que tiene en la promoción de la lactancia materna y en la relación madre hijo, efectos que son similares en dirección aunque no necesariamente en magnitud a los que se obtienen en niños prematuros o de bajo peso al nacer.

Preguntas Frecuentes

Mantente informado con nuestro Newsletter